statement

その日の天気、訪れた時間、気分で、

見え方も感じ方も変わる。

日常に溶け込んだアートが面白いのは、

同じ作品でも、

見るたびに新しい発見があること。

グランフロント大阪「ART SCRAMBLE」。

いつもと変わらない日常が、

いつも新しい日常になる。

アートとあなたは、ここで出会いつながる。

about ART SCRAMBLE

多様な人々や感動との出会いが、

新しいアイデアやイノベーションを育むまち。

グランフロント大阪から、

次のカルチャーを世界へ。

「ART SCRAMBLE」プロジェクト、

始まります。

新進気鋭のアーティストたちを起用し、

展示をサポート。

訪れる人の日常に、

驚きと発見をお届けしていきます。

アートと人は、ここで出会い、

交わり、つながる。

outline

展示日程:

2025年3月18日(火)~2026年3月初旬(オブジェ)

2025年3月18日(火)~6月末予定(うめきた広場ベンチアート・大階段アート)

2025年2月15日(土)〜3月21日(金)(メディアアート)

2025年3月23日(日)~3月29日(土)(ストリートアートピアノ)

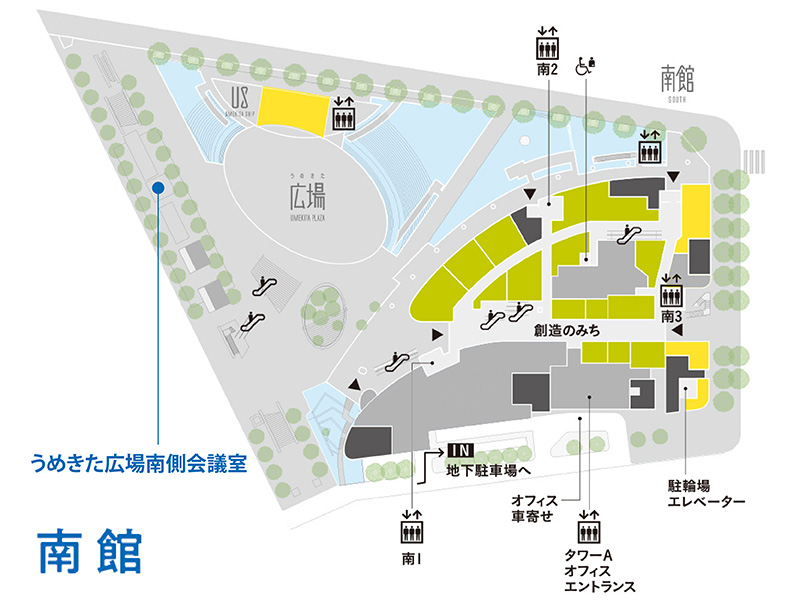

展示場所:

南館 せせらぎテラス、うめきた広場、

うめきた広場大階段、

うめきた広場南側会議室

展示アーティスト:

笹岡由梨子(オブジェ)

Tim Kojima(うめきた広場ベンチアート)

MOYA(うめきた広場大階段アート)

NONOTAK(メディアアート)

武蔵(ストリートアートピアノ)

主催:

一般社団法人グランフロント大阪TMO

プロジェクト・ディレクター:

椿 昇

キュレーター:

ヤノベケンジ(オブジェ)、

Mon Koutaro Ooyama

(うめきた広場ベンチアート・大階段アート)

exhibition

©S.C.Felix Wong

©S.C.Felix Wong

大阪府出身。映像の中にある絵画との接点を探るべく、絵画における手の痕跡や筆致と近似した、高性能な CG 映像にはない異物感や違和感を引き出し、独自のストーリーを紡ぐ。そして、緻密な構成や物語とともに、どこか懐かしい、けれど誰も見たことのない独特の世界観をリアルに感じさせる。

また、2017年に参加した北マケドニア共和国でのアーティスト・イン・レジデンスで人の温かさ、心の豊かさにカルチャーショックを覚え、以降はアジアに最も近いヨーロッパ世界のリアルな人々、暮らし、歴史に関心を深め、中央・東欧諸国のリサーチや発表を重ねている。 現在、関西/香港を拠点に活動。

https://www.phdgroup.art/artists/sasaoka-yuriko

時間は決して止まることがない。それは川のように都市の風景を変え、記憶を上書きし、新たなリズムを刻み続ける。笹岡由梨子の最新作 《MUSE》 では、彼女自身が時計の針となり、文字通り時間のメカニズムに組み込まれ、大阪の脈動する空間の中に自らの身体を刻み込む。この都市は過去の移民、労働、そして野心によって形作られ、同時に未来の舞台でもある。数十年ごとに新たな万博の姿へと変貌する場所、それが大阪だ。

笹岡は、1970年の大阪万博が象徴した未来への希望を振り返りつつ、それが今ではユートピア的な未来像のノスタルジックな記憶へと変わったことを示す。同時に、彼女は2025年6月に中央公会堂で開催される万博プロジェクトに向けて、ポーランドに何度も滞在する中で触れたマリー・キュリーの存在にインスパイアされた新たな作品を準備している。どちらのプロジェクトにも共通するテーマは「移動」であり、それは単なる物理的な移動にとどまらず、記憶や思想、未来へのビジョンの流動性をも示唆している。

大阪、ワルシャワ、香港、それらは笹岡の芸術的旅の拠点ではあるが、彼女にとって重要なのは場所そのものではなく、その場所が残す記憶の痕跡である。《MUSE》は、時間だけでなく、都市空間と個人の記憶がどのように絡み合い、私たちのアイデンティティを形成するのかを探る試みでもある。彼女自身の身体を時計のリズムに重ね、モザイクで表現された母の顔を配置し、数十年前の大阪のノスタルジーと現在の都市のアイデンティティを交錯させることで、笹岡は過去と未来をつなぐ架け橋を作り出す。

この作品は「変化」と「持続」の両方を描き出す。場所そのものよりも、そこに刻まれた記憶こそが強く残り続けること、そして旅とは単なる移動ではなく、自身と世界を深く理解するための手段であることを、観る者に問いかける作品である。

歌: 池田真己

録音: 西村千津子

構造計算: 株式会社タンデム

設計・施工: たま製作所 | 小西由悟・岩山夏己 ・木綿要介

マネジメント: 古谷晃一郎

制作協力:

栗原悠次、小井帆乃実、小島麗美、原こころ、諸岡あゆみ、LIU JING、京都芸術大学 ULTRA PROJECT | 荒井美桜、諌山遥香、岡田友梨、須賀鈴之助、利倉杏奈、新海有紗、丸山和夏、京都芸術大学 ULTRA FACTORY | 浦田沙緒音・大島拓郎・大脇理智・佐々井菜摘・佐々木大空・徳山詳太郎・福田直樹

協力: 京都櫢脂株式会社、株式会社セイビ堂、竹林鋼機株式会社、Twelve Inc.

絵描き。1994年、兵庫県出身。10代の頃、アメリカ西海岸のスケートカルチャーに影響を受け作品制作を始める。京都精華大学デザイン学部在学中、サンフランシスコのCalifornia College of the Artsに留学。現在は、滋賀県琵琶湖湖畔に拠点を置きながら、国内外での壁画制作やクライアントワーク、個展などを精力的に行っている。

https://www.instagram.com/tim_kojima/

幼い頃、私は恐竜に夢中でした。

20年以上経った今、再び当時読んでいた恐竜図鑑を開けると、その魅力に再び吸い込まれました。人は大人になるに連れ、子供の頃夢中になっていた物や、その感覚を忘れていってしまいがちです。そんな私に、子供の頃の真っ直ぐな根拠の無い愛を再び教えてくれたのが恐竜達です。

それは言葉に言い表せないロマンで、大人になっても子供の様に何かに夢中になる事はとても大切な事だと気付かされました。

私はそれを再解釈し、今の自分を取り巻くスケートボードや、音楽、ファッションなどのストリートカルチャーと融合させるため、アイコンである"丸坊主くん"というキャラとコラージュ感覚で一つの画面に収めることにしました。

普段生活の中でなかなかアートに触れられない方々にも、本作品を見て"のほほん"とした穏やかでハッピーな気持ちになってもらえると幸いです。

また、本作品の一部として、来街者の皆さんとともに「夢中になったもの」をテーマに広場のベンチへペイントを施し、触れて楽しめるアート作品を制作しました。

画材協力: ターナー色彩株式会社

https://www.turner.co.jp/

岡山県生まれ。学生時代に出会ったストリートアートに影響を受け、ライブペイント、壁画制作の活動を開始。《ストリートアート×和》をテーマにした表現に取り組んでいる。ライブペイントでは、SUMMER SONIC、METROCK等、日本最大級の音楽フェスにてパフォーマンスを披露するなど多数のイベントに出演。国内外での壁画制作も精力的に行なっている。

https://www.instagram.com/moya_mk16/

4月から『EXPO2025大阪・関西万博』が開催されます。国外や県外から多くの方達が大阪に来られる機会だと思いますので、大阪の玄関口である大阪駅からの大階段に『OSAKA』の文字をメインにした作品を制作しました。文字の中には日本らしさと華やかさを感じてもらえるように伝統的な日本画の花を描きました。

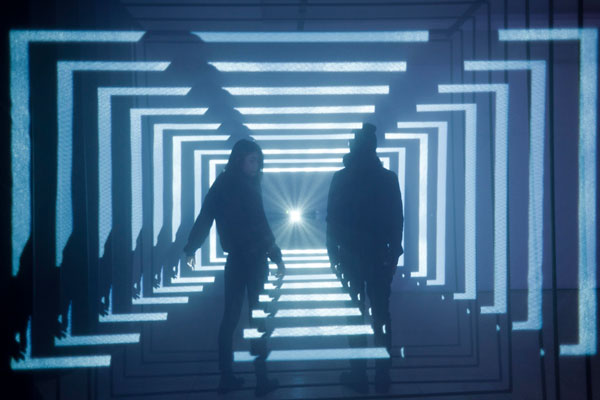

Noemi SchipferとTakami Nakamotoのパリ在住のアートユニット。2011年ユニット結成後、メディアアート界の新星として世界中から注目を集め直線や曲線、幾何学を光で照射した空間の中で音楽をシンクロさせ、聴覚と視覚両方に訴えるアートワークを制作。 TATE BRITAINでの作品発表や世界中のアートフェスティバルでの展示やパフォーマンスの他、adidas、Stella McCartney、PUMAのビデオクリップ制作協力や映画JOHN WICK 4の演出なども担当。 日本では2014年六本木アートナイトでの作品出展を皮切りに、2017年には清水寺の秋のライトアップでのパフォーマンス、2018年には京都国立近代美術館でパフォーマンス発表を行い、2024年Shibuya Sakura Stageに巨大作品が常設展示されている。

36個の鏡がゆっくり回転しながら上下に動き、光が反射することで幾重にも重なる煌めきを作り出します。鏡にはフラグメントされた周りの環境が写し出され、穏やかな動きで優しくゆらめき、NONOTAKが作るアンビエントな世界に誘います。 光のゆらめきに音楽が加わることで更なる没入体験に導きます。夜は光の反射のコントラストが強くなるにことより、日中とは違う楽しみ方で作品を楽しんで頂けます。

2003年生まれ、大阪府寝屋川市出身のパラアーティスト。幼少期から立体造形などの制作が好きで、中学生で本格的に絵を描き始める。マーカー、アクリル、顔彩などを巧みに取り入れ、色彩に優れた作品、キャラクターなどを描くことをスタイルとしている。BeatやLyricから生まれる作品や、花柄などを用い、ポジティブマインドからダークな表現までメッセージ性のある作品をキャンパス、デジタルアート、立体造形などに落とし込むスキル&スタイルに注目いただきたい。

https://www.instagram.com/musashi_ishitomi/

project director

「ART SCRAMBLE」が桜の開花に先駆けてグランフロント大阪エリアを中心に開催されます。このプロジェクトは実験的なパブリックアートやミューラルアートというジャンルからスタートし、都市に実験的に介入する若いアーティストたちの発表を支援する取り組みとして今回で9回目を迎えます。 世界的に名高いカッセルのドクメンタやリンツのアルスエレクトロニカも、スタート当初は情熱を持った人々のささやかな取り組みから始まりました。現代社会は、あらゆるシステムや個に対し、新陳代謝の速度とエネルギー効率を求めています。 持続可能性の無いプロジェクトが容赦なく消える運命のなか、このシステムはますます健全さを増し、多彩な表現に門戸を開き続けています。誕生したグラングリーン大阪とともに、グランフロント大阪がアジアや世界への豊かな文化の窓口として、人々に愛される場となると確信しています。

コンテンポラリー・アーティスト、京都芸術大学教授。1989年全米を巡回したアゲインスト・ネーチャー展、1993年のベネチア・ビエンナーレに出品。2001年の横浜トリエンナーレでは、巨大なバッタのバルーン「インセクト・ワールド-飛蝗(バッタ)」を発表。2003年水戸芸術館。2009年京都国立近代美術館。2012年霧島アートの森(鹿児島)で個展。

2019年「パレルゴン」1980年代、90年代の日本の美術・Blum&Poe、LA・USA。2013年瀬戸内芸術祭「醤+坂手プロジェクト」、2016年小豆島未来プロジェクト、青森トリエンナーレ2017、ARTISTS’ FAIR KYOTOなどでディレクターを務める。芸術経営に関する講演や対談多数。

https://www.metapolice.net/

curator

「どこから見ても笹岡由梨子。」こんなキャッチコピーが頭に浮かぶ程、彼女は唯一無二の個性を放つアーティストである。 クセの強い彫刻造形、視覚と聴覚に焼きつく映像と音響。その圧倒的な存在感は、大阪の喧騒すら凌駕し、観る者に「アートとは何か」という問いすら忘れさせる。 異様なまでのエネルギーに満ちたその表現は、作家としての長いキャリアを持つ私のプライドさえ揺るがすほど強靭だ。大阪・関西万博のスケールを遥かに超える熱量をもって、観る者を魅了し、圧倒するだろう。 その才能の爆発を、ぜひ目撃してほしい。

1990年初頭より、「現代社会におけるサヴァイヴァル」をテーマに実機能のある機械彫刻を制作。ユーモラスな形態に社会的メッセージを込めた作品群は国内外から評価が高い。2005年、全長7.2mの《ジャイアント・トらやん》を制作。2008年以降、京都芸術大学ウルトラファクトリーで巨大彫刻の集団制作体制を確立。2011年、東日本大震災後、希望のモニュメント《サン・チャイルド》を制作し、国内外で巡回。3体のうち1体が茨木市(大阪)で恒久設置される。2017年、旅をして福を運ぶ、旅の守り神《SHIP’S CAT》シリーズを制作開始。2021年、最新作《SHIP’S CAT(Muse)》が2022年に開館した大阪中之島美術館に恒久設置され、注目を浴びている。

https://www.yanobe.com/

SNSが可処分時間のシェアを奪い、世界は正しさを盾に罵倒し合うようになってしまった。情報過多が通常運転の日常で、アルゴリズムの実だけを貪り続ける私たちは、一体これから何を生み出していくのだろう。グランフロント大阪に出かけて、MOYAやTIMの作品を街中で鑑賞するとき、その柔らかさや優しさに、仄かに嬉しい気持ちになるかもしれない。彼らの感性を通じて、街を行き交う人々の日常に彩りを添えることができますように。日本のストリートアートが、都市とSNSの双方に引き裂かれたとしても、それを鑑賞する人の身体には、変わらず情緒が備わっているのだから。

モン コウタロウ オオヤマ(本名:大山康太郎/1979年生)は、日本のストリートアーティスト。京都市立芸術大学美術学部卒。2001年、ライブペイントデュオ「DOPPEL」を結成し、ライブペイントシーンの黎明期からそのスタイルを確立してきた。2014年、取り壊し予定のビルを利用した アートプロジェクト「#BCTION」を企画・監修する。壁画・ライブペイント・ インスタレーション・キャンバス制作や、アートプロジェクトの企画・監修・演出などで活動している。

https://www.instagram.com/mondotooo/